Motörhead : réédition d’Overkill et Bomber

Chacun saura ici que je suis plus Radiohead que Motörhead. Radiohead à propos desquels un beau documentaire signé Benjamin Clavel vient de sortir, tac, ça c’est fait. Mais si « écrire sur la musique c’est comme danser sur l’architecture » comme l’a dit Frank Zappa, qui n’est pas non plus ma tasse de thé, sachez que la danse de Jonn Toad sur le groupe de Mr. Kilmister m’a indéniablement séduite.

Déjà parce que je n’y entrave que dalle à Motörhead. Je n’ai jamais mis le moindre orteil dans ce Styx heavy metal. Pas même dans « Ace of Spades », album et morceau dont j’ai pourtant moult fois entendu dire qu’il s’agissait d’un masterpiece dans le genre. Alors quand à la faveur du forward de cette info capitale, « réédition le 25 octobre des albums Overkill et Bomber en coffret gorgé d’inédits à l’occasion de leurs 40 ans », le chanteur du groupe CasseGueule m’a proposé de m’écrire un truc, je me suis dit : « Mais carrément, je me coucherais moins con ce soir, go. »

Et puis, secondo, j’ai toujours senti qu’il y avait un rock-critic en puissance chez Jonn Toad. Un grand poète de la chose (et du reste) sans quoi CasseGueule ne serait pas ce « groupe de chansons turbo-françaises » que j’aime à décrire comme le Taxi Girl des années 2010. Un Taxi Girl qui ferait passer Katerine et Gotlib et donc Motörhead au grill de sa folie électro claviériste XXL. « Populaire autant qu’expérimental, CasseGueule allie une fascination morbide pour le succès à un usage pervers de la technologie » disent ils.

Je suis CasseGueule depuis leurs quasi tout début. Depuis 2012. J’ai pas tout de suite aimé leur musique mais ça c’est une autre histoire. J’ai enclenché en 2014, là alors j’étais prêt, eux aussi j’ai trouvé. C’est, je crois, le groupe que j’ai le plus vu sur scène à ce jour, et plus je m’y suis frotté, plus j’ai sympathisé avec leur chanteur plus j’ai vu que, oui, il y avait là un auteur qui compte et dans cet auteur un authentique graine, que dis-je, grenade de rock-critic. Et versée dans des rayons ardus où je n’y connais que couic.

Mais ce n’est pas un scoop, ça ne date pas d’hier que les grands rockers abritent de grands rock-critic. Murat, Manson, Morrissey, il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça, et qui pourraient changer de veste, entre acteur et spectateur, tant ils ont plusieurs arcs à leurs cordes mais voilà la vie est ce qu’elle est avec ses journées de 24h. Etre à un endroit à la fois est déjà si dur. Et quand on a tué le fan on a d’autres manières de réécrire l’histoire.

Avec sa verve Jonn Toad pourrait donc aisément jouer les Manœuvre si le clonage était en vente libre sur appli. Il pourrait même écrire sur le bottin que ça me botterait, ‘tain ! Mais il est Jonn alors il en nourrit les albums de CasseGueule et c’est déjà bien. Que ça nous parvienne sous cette forme. Ceci dit, comme j’ai eu l’occasion de le faire mordre à cette madeleine de Proust qu’est pour lui Overkill et Bomber de Motörhead, il nous en touche un mot. Enfin 16 000. Que j’ai l’honneur de vous transmettre.

« Motörhead est une ballade en Mirage 2000 avec une photo d’Elvis dans le cockpit »

Qui l’eût cru ? Nous sommes encore en 2019 pour quelques jours, Michael Jackson est mort depuis 10 ans, le naufrage de l’Erika a 20 ans (le PACS aussi), le bicentenaire de la révolution date d’il y a 30 ans et c’est donc l’occasion pour BMG de rééditer Overkill et Bomber, les deux albums dont Motörhead honora l’année 1979 il y a quarante ans dans un beau coffret (auquel font défaut les bandes On Parole de 1975, finalement éditées par United Artists en plein éveil cette même année 1979). Deux albums en un an. C’est ça aussi le speed metal : un survol rapide de la ligne blanche.

Ceux d’entre vous qui savent que la discographie de Motörhead est une œuvre subtile, à la maturation sûre dans le torrent des aléas, comparable au cheminement des arts et des sciences et des philosophies dans l’histoire des guerres et des civilisations, ceux-là, dis-je, savent la place qu’occupent ces deux albums dans la réponse de la culture à la question de la nature. Pour les autres, vous avez peut-être pas trop mal réussi votre vie jusque là, mais vous êtes invités à prolonger cette lecture.

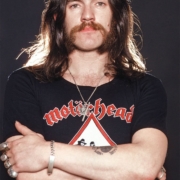

« C’est nous Motörhead, on joue du rock and roll » annonçait Lemmy en ouverture des concerts du groupe depuis quelques années. Je voudrais ne pas trop m’égarer en argumentant sur « pourquoi rock&roll », « heavy metal » et « assurément thrash ». Relancez-moi plus tard.

Lemmy Kilmister : né Ian Fraiser en 1945, loose cannon* de la scène anglaise des années 60, roadie de Jimi Hendrix et de Emerson Lake & Palmer, guitariste, puis bassiste, mais aussi chanteur et compositeur occasionnel pour Hawkwind (toujours en activité depuis 1969 – ndr), puis fondateur de Bastard, groupe inspiré par un sentiment puissamment romantique (la colère) issu d’un court séjour en taule au sortir duquel il se découvrit ousté du dit Hawkwind pour une histoire gentiment débile. Invité par son manager à penser à ce qu’on appelle l’argent, Lemmy renomme le groupe Motörhead, qui est le nom du dernier morceau qu’il avait écrit pour Hawkwind (sur leur album de 1975, Warrior on the Edge of Time), et c’est parti pour de belles ventes de T-shirts, pas mal de vodkas, pas mal de concerts assourdissants de musique très sympa, un nombre à plusieurs chiffres de rencontres pas forcément dans le noir, une endurance exemplaire et aussi quelques excellents disques.

Ce qui nous amène au tandem Overkill/Bomber (1979), sorti entre l’album Motörhead (1978), aimable cacophonie harsh-noise et l’épiphanie de Ace Of Spades (1980), dont la légende ne cesse de croitre. Nous sommes dans le vif du sujet, on parle d’une époque transitoire.

En 1979, le groupe s’est stabilisé autour de Lemmy (chant, basse) avec le distingué batteur Philthy « Animal » Taylor et un guitariste ma foi beau gosse : « Fast » Eddie Clarke. Après les rudoiements du premier album contenus tant bien que mal par la prod de Speedy Keen, Motörhead fait appel au producteur Jimmy Miller pour avancer dans la vie. Ce monsieur fut un producteur qui contribua significativement à instaurer le son des années 70 à la fin des années 60 en s’occupant de gens comme Eric Clapton ou le Traffic de Steve Winwood. Fusible cramé par une collaboration biblique avec les Stones, Jimmy Miller est en quelque sorte convié à un retour en grâce suite à l’invitation de Lemmy.

Il y a du travail : non seulement le son de Motörhead est réputé pour être une affreuse bouillie sonore qui submerge indifféremment le public punk et metalhead de l’époque, mais en plus le petit Philthy vient de s’acheter une seconde grosse caisse, et compte bien s’en servir. Barouf ! « Beaucoup de trous de balle ne faisaient que poser derrière la double grosse, j’ai pris un moment pour mettre ma coordination en place » raconte le batteur.

A l’époque paraît-il que Lemmy n’apprécie pas trop cet équipement jazz-rock mais pourtant, la chanson « Overkill » éponyme, qui ouvre l’album, nait d’une réaction favorable du reste du groupe au rythme up tempo en doubles croches qui a tant fait école depuis**. Et c’est parti : civilisé par la production bon pied bon oeil d’un vieux briscard que plus rien n’effraie, l’album Overkill*** crée un modèle pour des générations de groupes à venir en engloutissant dans son magma ronronnant les agitations punk, les rodomontades heavy-metal et, au final, la volonté rock and roll de ne pas s’arrêter, d’en vouloir encore, et de recommencer une fois que c’est fini jusqu’à ce qu’on voie ce qu’on peut faire avec la mort.

Contrairement à ce que laissent croire la plupart des titres, il est plus souvent question d’aider des filles à assembler des meubles (« Damage Case », « Tear Ya Down », « I’ll Be Your Sister », « Limb From Limb ») que de calmer des dirigismes égarés (« I Won’t Pay Your Price » est une des rares chansons de l’album évoquant réellement la violence physique, d’une manière plus cartoonesque que péremptoire, d’ailleurs). Outre « Overkill », d’autres classiques font leur apparition sur le disque : étude sociologique sur « No Class » (on dirait « Bravo le cassos » aujourd’hui), on ne mélange pas les torchons et les serviettes sur « Stay Clean », rêverie sur le signe astrologique de la chanteuse de Rape&Revenge**** sur « Capricorn » (qui s’avère par pure coïncidence être le même que Lemmy) et pur moment d’élucubration (de l’aveu même de l’auteur) sur « Metropolis ».

D’aucuns auront objecté qu’un album aussi influent a parfois pu souffrir la comparaison avec d’autres albums NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal – ndr) créés ensuite. Certaines rééditions auront été l’occasion d’un remaster permettant aux cymbales de faire « pschhii » au lieu de « psshh », on a dit « thrash metal », « speed metal » et bien des choses mais rappelons-le : ce disque a beau avoir influencé Venom, Slayer, Metallica et autres Napalm Death, il est avant tout une réjouissante ballade en Mirage 2000 avec une photo d’Elvis dans le cockpit, en témoigne le solo malicieusement Chuck Berriesque de « I Won’t Pay Your Price », les rythmiques shuffle de pas mal de morceaux et les harmoniques bluesy qui colorent la plupart des ces odes à l’amplification et à l’hyperbole.

« Overkill était un album qui faisait boum, Bomber est un album qui sent le brûlé. »

Toute cette volonté de bien faire se prolonge donc la même année sur Bomber, lui aussi produit par Jimmy Miller. « Transition » mentionnait rétrospectivement Lemmy, comme pour signifier que le groupe va prendre un moment pour transformer le second œuvre d’Overkill en accomplissement métallurgique sur Ace Of Spades.

Créé dans la même matière que son prédécesseur, Bomber se démarque par une humeur nettement plus sévère, non seulement avec le contenu sonore (finie l’exubérance psychédélique de « Capricorn » et « Metropolis », adieu la versatilité rythmique de « Stay Clean » et « Limb From Limb », ici tout ou presque n’est que métronomie crépusculaire, avec un sentiment d’urgence comme seul horizon) mais surtout avec les paroles : il est désormais l’heure d’avertir les pauvres gars concernés (comme le producteur du groupe) des affres d’une sale blague nommée héroïne (« Dead Men Tell No Tales »), d’inciter monsieur l’agent à faire la différence qu’il ne fait pas entre la peur et le respect (« Lawman »), d’asséner quelques vérités à monsieur marchand de tapis (« All The Aces », « Stone Dead Forever »), de faire preuve d’une belle transversalité dans l’art de ne pas confondre « je trace » et « précipité » (« Sharpshooter » et « Bomber ») et de rappeler que la vie est avant tout affaire de survie (« Poison » et ses trois niveaux de narration, existentialisme, tragédie et trivialité).

J’en fais peut-être un peu des caisses, mais le texte de « Poison » est étonnant. D’ailleurs tout le monde sait que Lemmy est un parolier qui a non seulement été le premier à parler de parallélogramme dans une chanson à plus de 120 bpm, mais qui, en plus, n’a cessé de reconduire son talent. D’ailleurs, à ma connaissance, leur chanson « Talking Head » n’est pas celle d’un groupe New Yorkais qui s’est mis en tête de réinventer le rapport corps/tête, mais plutôt un paysage audio-visuel dans lequel il y a pas mal de raisons d’éteindre l’écran et de déconnecter. Et c’est ce qui est bien avec Motörhead : on croit plonger le regard dans l’abîme d’un shéol inhumain, et, en fait, on trouve derrière le feu, les grimaces et les explosions une peinture très pertinente de notre vie.

En tout cas sur Bomber pas une seule chanson qui parle de faire des trucs sympas avec l’autre sexe, à l’exception peut-être (mais alors peut-être, hein) de « Step Down », orage downtempo chanté par Fast Eddie Clark, qui n’a toutefois rien d’une chanson d’amour. Oui : Overkill était un album qui faisait boum, Bomber est un album qui sent le brûlé.

Pinacle caché de l’album (à part le morceau éponyme aucun de ces morceaux n’est devenu un classique en concert), « Sweet Revenge » mérite une certaine attention : consommation sublimée de l’avènement du groupe, son martèlement (la prise de batterie est astucieusement ornementée de résonances à rebours) ralentit langoureusement le rythme dans des harmoniques presque atonales alors que s’énoncent les délices d’une vengeance accomplie sans scrupules. « Je t’entends pas rigoler » entend-on ironiser pendant que Fast Eddie Clarke fait dissoner des accords Hendrixiens pleins d’ambiguïté.

Comme évoqué plus haut, l’impulsion du compte à régler n’a pas joué qu’une importance mineure dans la détermination de Lemmy Kilmister. Si ses deux collègues semblent, avec le recul, assez aimablement hédonistes, c’est bel et bien l’humiliation due à son éviction calamiteuse d’Hawkwind qui l’a poussé a remonter un groupe qui ne trouverait « pas de repos jusqu’à l’Hammersmith », et cette vocation vindicative s’est encore souvent faite sentir plus tard dans la carrière de Motörhead.

Quoi qu’il en soit, après Bomber, le groupe est prêt pour Ace Of Spades (je suis assez hostile à la notion de « classique universel » mais voici un cas où ma répulsion dit « ok, là d’accord »). Plus tard, il s’agira d’être numéro un des ventes de disques avec l’album live No Sleep Till Hammersmith, de remplacer Animal (batteur) et Fast Eddie (guitariste) avec de variablement recommandables personnes, de tordre le cou à de sinistre rapaces, puis de tranquillement renaître en concurrençant Metallica en tant que « performance métal de l’année » en 1992, puis de faire sonner la plupart des groupes 90’s comme des étudiants en arts plastiques*****, puis de faire produire quelques albums par un producteur nu-metal après les années 2000, puis de tirer une révérence ultime en allant se reformer dans un monde différent****** après un ultime Bad Magic (j’adore ce nom) en 2015, non sans avoir repris David Bowie (« Heroes »).

Les deux albums sont accompagnés d’une paire d’enregistrements inédits, l’un a Aylesbury Friars (salle de concert située dans le Buckinghamshire – ndr) peu après la sortie d’Overkill, l’autre au Mans quelques mois après. Nostalgie de Little Richard inventant comment parler le langage des Damned en direct, la captation fait ce qu’elle peut et un mastering compréhensif de l’enregistrement a dû faire le reste. Dénominateur commun, outre quelques airs connus, on note la sollicitation auprès du public de crier de vilains mots, et d’assez conséquents espaces à la fin des morceaux pour entendre le trio disparu interagir avec le public. Le rock & roll est là mais le « field recording » (technique qui permet, pour résumer, d’enregistrer plusieurs concerts et de reconstruire par collage numériques le concert parfait n’ayant pas eu lieu – ndr) n’est pas loin.

Par exemple votre serviteur croit reconnaître le drumming de Pete Gill sur « Your Ain’t Gonna Live Forever », un morceau qui est mentionné comme une « chute de studio » des sessions Bomber alors qu’il semble en fait provenir d’une période plus tardive du groupe puisque Pete Gill les a rejoint quelque part entre 1985 et 1988.

Notons que si cette prodigalité de l’editing issue du field recording autorise une amusante documentation de l’instant, elle n’est pas sans dureté vis-à-vis de la musique : au Mans, la reprise de « Train Kept A-Rollin’ » est éperonnée entre la fin de « Capricorn » et sa plage dédiée, et certains morceaux commencent bien abruptement (« White Line Fever » est réduit à un jingle, ce qui aurait sûrement fait rigoler plein de gens du fait des paroles), mais cette esthétique de collage ne choque pas outre mesure dans le langage du groupe. A Aylesbury Friars, Lemmy s’excuse de jurer (« I can’t fucking help it ») et au Mans il se targue d’un excellent niveau de français (« This one’s about gendarmes, it’s called « Lawman ») et annonce « le string’s nouveau » pendant que Fast Eddie change ses cordes.

Sur ce concert en particulier, on entend les morceaux de Bomber trouver la maturation que leurs versions vinyles nous semblent jalouser à celles d’Overkill, figées pour l’éternité (enfin pour un bon moment) dans le vinyle. Enfin, chaque album studio est augmenté d’une série de morceaux plus obscurs, versions alternatives et faces B de 45 tours vendus aujourd’hui à prix d’or sur le marché de la survie de série B.

Tous ces morceaux sont autant d’occasions d’examiner comment le son culminatif (ce mot existe, j’ai vérifié) s’est cherché en battant froidement l’aîné des fers chauds. « Too Late Too Late » et « Over The Top » expérimentent avec les alchimies de l’excès et du raccourci, « Like A Nightmare » est une chanson que même la mère de Lemmy, paraît-il, trouvait affreuse et « Treat Me Nice » est un blues composé par Fast Eddie sur lequel Lemmy donne beaucoup de bons conseils à quelqu’un qui va sûrement faire des merveilles.

A propos de merveilles, j’ai omis de parler des pochettes d’Overkill et Bomber. La tradition des pochettes de Motörhead (on trouve presque toujours la tête de moteur, ses défenses et son air débonnaire) semble inciter certaines personnes à affirmer que « c’est toujours la même chose », ce qui procède de la même intelligence que de dire « inutile de vivre puisque je vais mourir ». En attendant, les pochettes d’Overkill et Bomber sont très différentes : celle d’Overkill est une instauration de la dynamique d’excès dans celle du premier album (l’artiste Joe Petagno affirmera avoir « abouti » ce concept sur la pochette de l’album Inferno en 2004. Celle de Bomber est l’œuvre d’Adrian Chesterman, clin d’œil probable au Blue Öyster Cult, pionniers de l’umlaut dans le folklore heavy-metal et premiers musiciens à poser fièrement sur des avions du Troisième Reich. Mais c’est pas si sûr. C’est d’abord une belle pochette.

Voilà, vous êtes un être mature, votre innocence vous a jadis lancé dans des aventures étonnantes, vous avez parfois bien rigolé mais vous avez aussi vécu quelques rudes déconvenues. Aujourd’hui, vous avez grandi et votre assurance peut vous préparer à de belles choses pour lesquelles une partie non-négligeable de l’humanité vous sera reconnaissante. Mais avant cette étape, vous entrez en pleine possessions de vos moyens au cours d’un ultime préliminaire (les choses sérieuses ont déjà commencé, vous le savez). Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêts pour Overkill et Bomber.

*Pas forcément au service du prof de solfège

**Il serait intéressant de retracer une histoire de la double grosse caisse. Avant Dave Lombardo, avant Cozy Powell, avant Carmine Appice, avant Ginger Baker, avant Billy Cobham, Juhnny Hallyday mentionne en 1964 au dos de la pochette des Rocks Les Plus Terribles que « vous reconnaîtrez mon batteur à sa double grosse caisse ». Ce n’est pas une blague, l’humour marque l’échec des émotions. Offrez-moi ce vinyle pour mon anniversaire, comme ça je pourrai connaître le nom de ce batteur.

***On traduit, paraît-il, overkill, littéralement « plus que tuer », par « surpuissance », mais le terme est très communément employé en anglais pour dire « superfétatoire », alors que le mot superfétatoire n’est pas si employé que ça en France, alors qu’il devrait. Bref.

**** Rape&Revenge est mon ancien groupe de turbo-chanson française, le mentionner dans cet article n’est plus un placement produit, c’est le soulagement d’une frustration affective. Par contre CasseGueule est une authentique incitation à considérer que mon existence à un sens sur le marché de l’échange.

*****Pardon. les étudiants en arts plastiques ont toujours été sympa avec Motörhead.

****** Lemmy est mort peu de temps après Philthy « Animal » Taylor, fin 2015. Quelques jours avant sa mort, il traitait les agresseurs du Bataclan de « trous du cul ». Fast Eddie Clark est mort début 2018. Motörhead s’était stabilisé depuis 1996 en regroupant, outre Lemmy, le batteur Mikkey Dee et le guitariste Phil Campbell. Mikkey Dee officie pour l’instant dans Scorpions (qui reprend « Overkill ») et Phil Campbell mène the Bastard Sons avec ses enfants et un chanteur.