LE MOME PIAF (ANTONY HEGARTY)

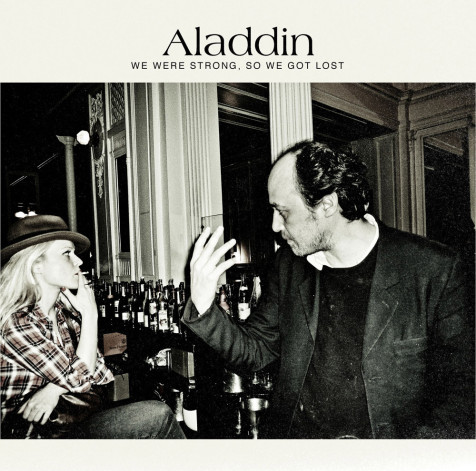

5 avril 2005. 17h. 8e arrondissement de Paris. Hôtel Lord Byron. « Désolé pour le retard », me glisse, tout honteux, Antony, comme si j’étais quelqu’un, comme s’il était un môme, et qu’il avait fait une bêtise, tout cassé sur son passage. Aussitôt les banquettes rejointes, théières et soucoupes débarquent. Fragile comme la porcelaine et muet comme un sphinx, il attend sagement que je le sonne. Son physique étonne. Il contraste avec le chant soul que j’ai entendu sur le disque. Androgyne. Génie. Physiquement, sans vouloir paraître grossier, c’est plus une baleine qu’un oiseau qui me fait face. Ou alors Gu Gu Ganmo. Une poule. Pâle et ronde comme un œuf. Il a le doux regard de l’agneau pas encore sevré. On dirait une chimère tout droit sortie de l’univers de David Lynch (Elephant Man) ou de Tim Burton (Edward aux mains d’argent). Il (elle ?) est intimidé(e) ? On est deux.

Ces derniers jours l’anglais Antony Hegarty, 34 ans, new-yorkais d’adoption, a bel et bien tout cassé sur son passage, mais avec un disque, I am a bird Now, sorti en janvier 2005 avec ses musiciens, les Johnsons. Enfin « cassé » : réparé. Véritable hymne à l’amour au noir plumage pop, soul, jazz, cet album a bouleversé le petit monde du rock et fait tomber des barrières, enflammant les auditeurs, lambda ou avertis, vieux de la vieille ou nés de la dernière pluie. Vendu à plus de 500 000 exemplaires, en 2005, le disque remportera même un Mercury Prize (l’équivalent anglais de nos Victoires de la Musique) devant Coldplay, Kaiser Chiefs et Bloc Party. Ce qui fera dire à l’intéressé qu’« Il doit s’agir d’une erreur. C’est comme si on avait mis en compétition une orange, un vaisseau spatial, une cuillère et une plante verte ». Antony : tout aussi désolé pour l’apocalypse d’I am a bird Now.

Dès le premier titre, « Hope There’s Someone », ça floconne, tourne la tête, brûle les yeux, les doigts, les lèvres, fleurit les tombes, enlumine les cheminées (« les flocons de la neige éternelle dans l’éternelle obscurité » comme disait Victor Hugo). On dirait que c’est Noël, qu’on est môme, qu’on veille un mort ou une (re)naissance. Dans cette voix de diva, qui déplace des montagnes de trémolos, grelotte comme une grotte, baume et blessure sont là, portés à un tel point d’incandescence qu’à côté le narcissisme asexué (pour ne pas dire : homosexualité refoulée) d’un Morrissey ou Plasticman d’un Buckley, c’est peanuts. En plus Antony n’est pas seul. Il chante avec des monuments : Boy George (et en imagination Cindy Lauper) sur « You’re My Sister », Rufus Wainwright sur « What Can I Do ? », Lou Reed sur « Fistful of Love », Julia Yasuda sur « Spiralling » Table rase : il crée l’électrochoc.

Aimer si fort nous rend si faible (ce n’est pas de moi, non, mais du chanteur Jérôme Attal). Au moment de la rencontre, de l’instant T, je suis donc assez intimidé par elle : cette voix. Cette voix, sa voix, c’est tout simplement un truc dont on ne guérit pas comme l’a bien dit François Gorin de Télérama, du genre (idéal ?) à vous transformer un vieux rock-critic en fan-boy (do cry) et un prof de fac en prose combat. Pour quelques petits malins qui aiment se distinguer en allant à tout prix contre le sens du vent (comme ce journaliste de Libé qui parlera d’« un croisement entre Jeff Buckley et une chèvre » et cet autre, de Vibration, qui rira de sa perruque, ce qui reste une manière de s’occuper du vent à défaut du coeur), combien d’ayatollahs d’Antony and the Johnsons ? Combien qui, touchés par sa (la ?) grâce, laveront l’idole, se laissant jaillir toutes plumes dehors ? Beaucoup. Dont Jérôme Solal.

Je crois bien que c’est grâce à lui que j’ai découvert Antony. Par l’article qu’il avait publié en février 2005 sur le site français de référence en matière de pop indé : La Blogothèque. Enfin « article » : un manifeste. Intitulé La voix du nouveau siècle, ce texte est en effet une ode (de là) au pouvoir de combustion de sa voix. Un mec intéressant ce Jérôme Solal, un prof de lettres modernes à Toulouse qui a écrit plein de livres sur Feydeau, Huysmans, Courteline, Baudelaire, Nietzsche. Il finira par me contacter via mon interview de l’artiste (on sympathisera) et par tirer un livre de son texte (gros succès du web) et de sa passion (Passion ?) pour Antony : La voix d’Antony. Un livre qui m’évoquera ces mots de Pessoa : « Les lettres d’amour – si amour il y a – sont fatalement ridicules. Mais tout bien compté, il n’y a guère que ceux qui n’ont jamais écrit de lettres d’amour qui sont ridicules. »

Au moment d’en venir aux mots, écoutant le disque, j’ai moi aussi failli verser là-dedans. Enfin « Là-dedans » : là-dehors. De lâcher la bride, partir en vrille, sauter dans le vide et me faire danseur, chanteur de la voix (l’instant thérapie, « I Believe I Can Fly »). Mais à trop célébrer ce « monstre renversant de sensibilité féminine », ce chant « piège de cristal qui nous Christallise » sans colonne vertébrale (infos), mes mots sonnaient tous plus haut (faux) les uns que les autres. J’ai eu peur du bide (peur des tripes ?), que ce soit indigeste, irrecevable, illisible, comme quand on écrit en état d’ivresse. C’est une forme de transe et comme me l’avait dit un jour Manset en interview « c’est aussi une sorte de mauvais rêve, la transe, car au fond de la batée, quand on s’en réveille, question inspiration et création, il ne reste pas grand-chose. » Cacastrophe : on en a mis partout, comme Costes.

J’ai relu ce que j’avais écrit et je me suis fait honte. Une fois sobre (laser), j’ai modulé, trié le grain de l’ivresse. L’âme éprise a parfois du bon. La maîtrise aussi. Et tant mieux, comme ça j’aurai tout le loisir d’avoir encore du lest (de l’être ?) à lâcher quand sortira enfin le successeur d’I am a bird Now, The Crying Light (« larmoyante lumière », comment mieux définir cette voix ?) en janvier 2009. Son écoute dans les locaux de Beggars sera un drôle de moment. D’habitude, on vous remet le disque et vous isole dans une salle, ce qui fait l’effet d’une camisole, une capote de dix tonnes : là, aucune émotion ne vient frapper à votre porte. Mais là tout le staff sera sous le charme. On me remettra le disque comme un précieux sésame et quand je l’écouterai (en plein open space comme si chacun voulait en reprofiter), tout le monde planera, aux anges, comme en route pour Never Never Land.

Sur The Crying Light, plus encore que sur les deux premiers, sa voix sera au centre, posée. Tellement qu’elle deviendra ma muse. Je m’écrirai : « Là on ne parle pas de musique, mais de muse. Pas d’amour mais de coup de foudre. Et les sentiments qu’une muse nous inspire s’usent-ils ? Cette muse, c’est bien simple, plus les jours passent, plus je perds sa trace et plus elle prend sa place à mesure que je pars en co-errance avec elle. Quel bonheur de se découvrir une muse ! Aimer si fort nous rend éphèbe. En fait c’est comme si je n’avais encore rien dit d’elle. Par exemple ai-je déjà dit que ce disque était un disque de crooner ? C’en est un. « Les plus belles robes sont faites pour être retirées » glissait Cocteau. Et sur son troisième album avec The Johnsons, Antony Hegarty a fait sien cet adage. Il a tombé les quelques falbalas qu’il arborait encore sur I am a bird Now pour se révéler crooner. »

What else ? « C’est comme si devenir oiseau n’avait été qu’une étape. Restait à devenir l’envol. Pur. Et là, de sa voix duveteuse sur de douces orchestrations, il y parvient. En dix ballades toute de noblesse less is more tel le Nick Cave and the Bad Seeds piano-voix de The Boatman’s Call, il se fait friable, réduit en frissons l’inconvénient d’être né, célèbre le miracle (manège ?) d’avoir de la chair sur les os pour sentir, des mots en tête pour dire. Sur « Another World » ça donne : « I’m gonna miss the sea / I’m gonna miss the snow / I’m gonna miss the bees / I miss the things that grow ». Cette aura, ce manteau neigeux, comment ne pas s’y sentir chez soi(e) ? Ne pas en faire l’éloge ? Vouloir qu’un maximum d’entre vous s’y lovent ? » Apocalypse snow. Un crooner passe. Antony est bien un môme, le môme piaf. Je publierai quatre chroniques articles sur cette voix. Enfin « articles »…

🙂

Je manque de mots. Alors, un sourire.

Quel bonheur de te lire, toujours !

A bientôt pour la suite.

WordPress me demande (comme à chaque fois) d’approuver ton commentaire.

Euh là j’approuve plus que jamais héhé.

Mille mercis pour ce sourire Isa 😉

‘Il est des natures […] rares qui aiment mieux périr que travailler sans joie ; des difficiles, des gens qui ne se contentent pas de peu et qu’un gain abondant ne satisfera pas s’ils ne voient pas le gain des gains dans le travail même.’Pahugo

Ben woui, tout le monde n’est pas une dictafouine louvoyant sur la mer du sensible, tout en évitant les écueils de la sensiblerie…

Il parle bien ce Pahugo, et elle cite bien cette Cécile !

Mais dois-je voir une opposition entre le propos de cette citation et ce que tu dis de la dictafouine ?

Parce que la dictafouine elle se voit plutôt bien dans ce que dit Pahugo… 😉

Biz