MENDELSON (1)

24 avril 2013. 21h. Paris 20e, Le Bouillon St Stef, rue de Ménilmontant. « Écoute, j’crois c’est une première dans l’histoire quand même, parce que c’est ma troisième bière, donc j’pense que ce sera la première interview où je suis bourré ! » me déclare Pascal Bouaziz dans un éclat de rire que je ne lui connaissais pas, asseyant une silhouette bonhomme que je ne lui connaissais pas. Faut dire qu’il s’est écoulé 5 ans entre l’album qui nous réunit aujourd’hui, Mendelson, attendu le 6 mai, et le précédent, Personne ne le fera pour nous.

A l’époque, on s’était vu à l’Entrepot’s, quelques mètres plus bas. Son quatrième album, double, venait de sortir en digital. C’était la première fois qu’on se rencontrait. Et j’avais senti une grande solitude en cet homme, elle semblait là, au cordeau, dans ce grand corps longiligne, ces sourcils froncés, ces orbites profondes. Ce côté avion furtif. On sentait que cet homme était parti hors des radars et qu’il n’en était pas encore tout à fait revenu. Il en était encore ombragé, convalescent, dans les limbes. Une grande solitude que cet homme.

On sentait surtout une grande force chez lui, qu’il était (passé) de l’autre côté, qu’il avait ce côté Jim « Mort y sonne », mais sobre, laser, bien d’ici. Un porte-avion, insubmersible. Un beau souvenir : on avait bien échangé, un peu grave, sous-marin. Ce Personne c’était quelque chose. Mais quand j’ai écouté ce triple, Mendelson, j’ai eu envie de remettre ça : à côté, le double, déjà bien long et noir d’il y a 5 ans, on aurait dit de la lavasse. Le petit homme en mousse. Je voulais d’un grand entretien qui relègue l’autre au rang de rigolade.

Cinq ans donc. Et toujours dans le coin. Il a failli le quitter. Ces dernières années, « comme tout le monde », il est allé à Montreuil, « une belle maison à prix cassé, côté Rosny », mais a vite déchanté, retour à la case départ, quand le loyer est passé de 1000 à 1450 euros CC. Oui, on parle un peu de sa vie, de la vie, du quotidien. Lui ne parle que de ça : des gens. De « que font les gens ? » comme le chante Murat (« Nu dans la crevasse »), seule phrase qu’il me dira sauver de Mustango (sommet et dernier bon de Murat). Un dur cet homme-là.

« je devrais dire : la chanson française c’est de la merde »

Bonjour Pascal. Tu sors donc ton nouvel album, le 5e de Mendelson, un triple dans deux semaines. Tu as déjà commencé à donner des interviews ?

Oui, j’en ai déjà donné une à un vieux de la vieille du Nouvel Obs qui s’appelle Bernard Loupias. Mais c’était très chouette parce qu’il est arrivé avec une approche complètement transversal. Il m’a parlé beaucoup de littérature, de musique contemporaine et de free jazz. Parce que lui, la première fois qu’il a entendu parler de nous, c’était par Daunik Lazro et Joëlle Léandre et tout ça. Et j’ai aussi été interviewé par Pop News. J’étais scié, ils me disaient que ça faisait 13 ans qu’ils existent.

C’est vrai que Pop News c’est un peu des pionniers en matière de site internet sur pop musique. Leur charte graphique en témoigne. Elle est d’époque !

C’est pas faux !

A part ton déménagement que s’est-il donc passé de concret et signifiant pour toi depuis la sortie de ton précédent album ? Sa sortie remonte à fin 2007, c’est ça ?

La sortie digitale, oui. Et l’enregistrement c’était 2004, donc il est sorti très longtemps après. Et puis il est sorti en magasin en 2008. A cette époque j’étais déjà sur les textes du nouveau. Et là, j’ai fait l’inverse du précédent. Le précédent, tu te souviens c’était de la musique très improvisée, sur laquelle j’avais posé des textes écrits plus ou moins rapidement, qui venaient de périodes différentes. Là, j’ai pris des textes que j’ai écrits presque entièrement avant de me poser la question de la musique.

Tu n’avais jamais fait ça avant, de prendre les textes comme point d’ancrage des morceaux ?

Si, mais pas à ce point. A une autre époque j’écrivais des textes et on faisait les musiques avec Olivier (Féjoz – nda), le premier mec avec qui j’ai bossé, mais c’était toujours un peu concomitant. Là, y’avait que pendant très longtemps y’avait vraiment que du texte. Et puis on s’est mis à bosser avec Pierre-Yves (Louis – nda). Il a chopé une boite à rythmes un peu par hasard, et on savait pas du tout s’en servir. C’est une boite à rythmes un peu spéciale, avec des sons de synthés, et on a commencé à jouer avec, on improvisait comme ça à quatre mains sur la boite à rythmes. Et quand on trouvait un truc qui semblait correspondre aux textes, où j’entendais les phrases sonner, le phrasé, on enregistrait et je posais rapidement les voix. On avançait comme ça, mais chaque fois c’étaient des sortes de mémos, de croquis. Avec ça, je réécrivais petit à petit les textes, je les fixais. C’était pas mal de boulot. On en a fait une vingtaine. Et après on est entré en studio, on s’est mis tous ensemble dans la même pièce et l’idée c’était de prendre ces croquis et leur voix témoin, d’improviser par-dessus, d’enlever la boîte à rythmes et de refaire la voix. Mais finalement on a gardé beaucoup de boîte à rythmes parce que je trouvais que ce mélange était vraiment très intéressant.

Quand êtes-vous entré en studio ? Tu arrives à dater ?

L’enregistrement, c’est 2011. Mais les textes ont été très très longs à écrire. Les premiers doivent dater de la fin du mixage du précédent album, 2006. Donc tu vois c’est cinq ans d’écriture. Généralement mes textes viennent de plusieurs périodes, mais là ils datent tous de la même période, j’ai pas réutilisé de vieux textes, c’est que des textes qui sont tous venus à peu près ensemble et que j’ai un peu travaillés les uns par rapport aux autres. Quand je voulais en laisser reposer un, je me mettais sur un autre. C’est pour ça qu’à mon avis c’est assez cohérent.

Comme s’il y avait un chapitrage ?

Ouais, c’est presque ça.

Et comment en es-tu arrivé à ce découpage en trois albums ?

Bah quand on a sorti les croquis avec les voix témoins, ça faisait cinq CDs.

Ah ouais ? Donc en plus t’as jeté des trucs…

Ouais, parce que y’a des morceaux qui n’ont pas marché quand on les a emmenés en studio, des morceaux que j’adorais, que je voulais absolument sur le disque mais où la boîte à rythmes s’avérait bizarrement arythmique, c’est-à-dire qu’on pouvait pas jouer par-dessus, des trucs comme ça. Ou un morceau de 20 min en cinq temps avec des trous, que les batteurs n’arrivaient pas à tenir…

Ton précédent album a-t-il quelque part amené ce nouveau projet, plein de longs textes, sur trois disques ? Est-ce sa suite naturelle, en plus décomplexé ? Parce que Personne ne le fera pour nous, c’était déjà un double album, qui comportait de longs morceaux comme « 1983 », qui a plu. T’es-tu donc surpris à voir que ce genre de choses pouvaient plaire ?

Oui. Alors un truc est certain c’est que chaque album est une nouvelle proposition et que naturellement sur les trucs qui marquent et où j’ai le plus de retours, c’est presque bêta à dire, mais je me dis : « Tiens, là y’a peut-être un truc dont j’étais moins conscient que ce que tout le monde me dit », tu vois ? C’est le truc du mec au bar qui sort un truc et d’un coup les gens écoutent. Il s’en souvient et se dit : « Tiens, les gens écoutent. »

A quels moments t’es-tu donc senti étonnamment écouté sur le précédent album ?

Ben par exemple François Gorin a écrit un article (dans Télérama – nda) où il parle de l’album et il parle de « Barbara » (« 1983 » – nda) et du sentiment de honte que j’y aborde, et il dit que là il se passe un truc qu’il n’a jamais entendu ailleurs. C’est le genre de choses qui te fait réfléchir. En fait, moi avant j’avais un producteur, Vincent, qui avait ce rôle-là. C’est-à-dire qu’au tout début, j’étais très jeune donc je savais pas trop qui j’étais. Où plutôt je savais pas trop là où j’étais bon. Et lui il a été très fort, et peut-être aussi très influent parce qu’il me disait : « Nan mais écoute, ça c’est sympa, mais bon d’autres le font beaucoup mieux que toi, et toi ce que tu fais d’unique c’est ça. » Donc d’un coup ça te libère, bien sûr, tu prend conscience d’un truc et c’est très intéressant. Donc il y a eu ça. Mais d’un autre côté, à la réécoute du disque, il y a un truc qui moi m’a déplu et que personne ne m’a signalé c’est que je présente une image très vulnérable… Enfin…

Par vulnérable, tu veux dure que dans la noirceur du propos il restait encore trop d’émotion, que le narrateur c’était trop toi ?

Ouais, y’avait un truc qu’était bien, qu’il fallait laisser passer, mais j’avais aussi pas trop envie de jouer sur cette corde tu vois ? J’ai vraiment une horreur des gens qui refont sans cesse la même chose, même s’ils le font très bien. Moi j’aime beaucoup la chanson française par exemple, mais parmi d’autres choses, justement, y’a autre chose, y’a pas que ça. Mais par exemple, Souchon bon il arrive quand même à être séduisant, mais je me dis : « Merde, quoi. » Ou Cabrel ! Putain, le mec il a une formule, à chaque album les mêmes musiciens, le même format, le même son de voix, la même manière de chanter, tu te dis : « Putain, merde ! » Alors bien sûr des fois ça marche encore mais… Ou Murat, Murat tu te dis : « Combien d’albums il va sortir, par an ? »

Oui, par an ! Avec la même mollesse…

En même temps, ça fait longtemps que j’ai pas écouté mais j’avais plus la curiosité parce que c’est trop systématique. Et donc moi je voulais pas ça, donc j’ai été contre ça. Et puis il y a eu aussi un petit documentaire très chouette de Guillaume Morel qui s’appelle « Moindre Poésie« , un joli titre, et je l’ai revu récemment parce qu’on en a reparlé (on y entend Pascal Bouaziz raconter son histoire et l’histoire de Mendelson – nda), et à un moment je dis : « Moi, le prochain album sera très noir. Et très court. » Bon, j’ai rempli la moitié du contrat (rires) !

En effet (rires) !

Et ça, ça date de 2008 ou 2009, donc j’étais déjà bien parti dans mon truc.

Et finalement t’as fait long parce que en te fixant comme « dogme » de faire un truc très noir, sans complaisance, t’as mis le doigt sur une mine, c’est ça ?

Oui, peut-être… Ou alors… j’étais vraiment très très déprimé quand le précédent disque n’as pas trouvé de distributeur, de producteur, de partenaire. J’étais vraiment dans un truc très très noir. Et à l’inverse, juste après, quand il a commencé à avoir un succès, bon tout relatif, mais pour nous un succès important…

Oui parce que quoi, il s’est vendu à 5000 exemplaires, c’est ça ?

Oui.

C’est pas mal.

Oui, c’est presque autant que le dernier Jane Birkin (Enfants d’hiver – nda) donc…

Ça a trouvé son public, ça a répondu à quelque chose qui n’existait pas.

Donc la rencontre de ce truc très noir et de ce succès, ça te libère, mais tu restes dans quand même cette humeur noire. C’est ça le truc.

Et qu’est-ce que ça t’a fait en tant que musicien de te confronter d’abord aux textes à ce point ? Parce qu’en France quand on fait du rock ou de la pop, par tradition anglo-saxonne de la chose, c’est mal vu de commencer par le texte, c’est faire son petit français qui met la musique au service du texte, sépare le son du sens. Là l’idée c’était de lever ce tabou, de dire : « Bah non, moi je prends les textes d’abord et fuck » ?

Bah moi, je suis pas un mélodiste déjà…

Oui, mais est-ce que tu t’es dit qu’il y avait un truc à faire là-dedans, que justement c’était comme un tabou, un terrain en friche ?

Ah oui, euh… (Silence) En France, en France, moi les choses qui me touchent et qui me touchent depuis toujours, c’est les textes. Barbara, Brigitte Fontaine, Léo Ferré, Michel Cloup : c’est des gens qui ne peuvent pas se supporter écrivant n’importe quoi. Et donc ils sont très exigeants. Et moi c’est ça qui me fait de l’effet. Une belle mélodie, je m’en fous complètement ! Des mélodies, j’ai l’impression que les gens en pissent au kilomètre, on s’en fout, ils peuvent chanter en anglais, en turc…

Oui, c’est le règne de la marchandisation de la pop devenu jingle pub, de la mélodie générateur de temps de cerveau disponible.

Oui, exactement. Avec la mélodie tout le monde sifflote, tout le monde oublie qu’il est misérable (rires) ! Moi, c’est pas du tout mon truc.

Oui, j’ai vu (rires) !

Donc y’a ça, et puis y’a peut-être aussi le fait qu’on m’avait commandé quelque chose pour le projet un peu hybride Fantaisie Littéraire (chroniqué à l’époque sur Parlhot – nda), où là j’étais parti d’un texte d’Olivia Rosenthal, j’avais presque remonté le bouquin entier pour en extraire que 15 minutes et là, du coup, c’était vraiment le texte et des bruits. Et je trouvais que c’était assez fort. Enfin pour moi, à le faire et à l’entendre, y’avait vraiment un truc qui était…

Du plaisir ?

Peut-être. Mais même à l’écoute, il s’en dégageait un truc très libre dans le ton. Donc c’est là peut-être que je me suis dit : « Tiens, y’a un truc. » Mais d’une manière générale, si y’a pas un texte, c’est même pas la peine. A la limite, le seul qui me fait me dire : « Tiens, si y’a pas un texte, j’écoute quand même », c’est Wyatt (interviewé par mes soins ici – nda)…

Parce que son chant semble si extraterrestre, que c’est une écriture en soi…

Oui, oui, il peut chanter n’importe quoi.

C’est marrant car quand j’étais en plein lobbying pour tenter d’écrire quelque chose sur ton nouvel album dans Gonzai magazine, et avant que Thomas ne finisse par définitivement décliner mon offre au motif que « c’est vraiment trop inécoutable sur la longueur », il me disait que pour lui c’était « une sorte de Metal Machine Music de la chanson française »…

Ouais…

Et je trouvais sa comparaison intéressante parce que je la trouvais à la fois fausse et vraie : fausse dans le sens où sur ce disque de Lou Reed il n’y a pas de texte, que de la guitare qui parle, et bruisse comme un long dérushage, et vraie dans le sens où en fait chez toi on pourrait presque dire que c’est le texte qui tient ce rôle fleuve, « pysché », mais au niveau des mots, de la pensée cette fois, comme si tu assumais et avais compris que nous notre guitare, si on veut partir en vrille, faire sauter le caisson, c’est le langage…

Ouais…

Donc tu fais des soli de mots…

Ouais. Ouais, ouais…

C’est là qu’on peut être « rock ».

C’est là qu’on est fort, oui, c’est là qu’on est puissant. Ouais, c’est sûr. C’est pas faux que, si on veut s’aligner sur les américains niveau guitare, on a 30 ans de retard.

C’est une cause perdue, un faux combat.

Ouais. Mais bon, ceci dit y’a quand même de la guitare dans l’album. Y’a quand même de la musique.

Ouais. Bien sûr. Y’a même un sacré travail d’ambiance…

Oui, y’a des ambiances, on pousse les trucs, on va chercher…

Par exemple l’atmosphère de « Ville nouvelle » développe un truc spectral malsain dur à supporter ! Un truc paranormal entre le vertige d’angoisse et le voyage astral…

Ouais, ouais…

Comment vous faites pour créer quelque chose de si fin et abstrait ? Vous parlez ensemble de l’ambiance qui irait bien sur tel et tel texte ou vous vous laissez vraiment aller à improviser, vierge de tout, sur les croquis et la voix témoin ?

Aucune indications, c’est ça qu’est bien avec ce groupe hein… Bon, je sais pas si ça va durer mais aujourd’hui, on est dans la même pièce, on lance le truc, tout le monde joue, y’a aucune indication et on a des moments magiques. J’avais déjà vécu des moments un peu magiques – je déteste dire « un peu » comme tout le monde – par exemple sur « La Honte » sur le précédent disque. Personne n’avait jamais joué la musique ni entendu le texte, je ne l’avais jamais chanté et je savais pas ce que j’allais jouer. On se lance, « record », et ça marche. Et là tu te dis que y’a quand même un truc assez fort…

Qu’il vaut mieux pas analyser !

Pas analyser et surtout pas retoucher. Faut pas se dire : « Tiens, elle était pas mal celle-là, y’a qu’à essayer de la refaire. » Non, non, non, laisse tomber, on va plutôt bosser sur ce morceau. « Ah oui, mais c’est un peu faux à cet endroit. » On s’en fout (rires) ! Donc y’a des moments qui sont très surprenants. C’est comme sur « Les Heures »…

Oui, attardons nous un peu sur « Les Heures ». Parce que ton nouvel album n’étonne pas seulement par sa nature de triple album comportant des morceaux de 12 minutes, il l’est aussi parce que son CD2 ne comporte qu’un morceau de plus de 54 minutes. Tu cherches à entrer dans le Guinness Book des Records ou quoi ?!

Écoute, j’espérais (sourire mutin – nda) et puis j’ai vu que les Flaming Lips ont fait un morceau de 6h. Ils ont même fait un morceau de 24h donc non. Mais, c’est pas parti aussi bêtement que l’envie de gagner un concours, non, c’est vraiment parti du personnage de la chanson « Monsieur », sur le deuxième album (Quelque part, sorti en 2001 – nda), je savais pas ce qu’il était devenu et il me restait en tête, et voilà j’ai refrappé à sa porte et c’est pour ça que je commence par « Tu crois que tu te souviens de moi ? ». C’est parti comme ça. Et c’était surprenant, même pour moi parce que…

Tu te fais littéralement happer dans ces moments-là ?

Oui, tu plonges et puis ça fonctionne aussi par association d’idées, et ça n’en finit pas. Et j’ai beaucoup coupé encore. J’ai beaucoup coupé parce qu’il faut savoir couper, c’est le plus dur. C’est la seule règle de Faulkner là, c’est : « Kill your darlings », « Tue tes petites chéries ». Et c’est le plus dur, parce que des fois la petite chérie c’est la phrase qui a déclenché tout le texte, c’est le truc qui te fait le plus plaisir mais c’est peut-être pas forcément le truc le plus important; Peut-être que tu te fais plaisir et qu’en te faisant plaisir tu casses le truc…

Et là, maintenant que t’as fini cet album, tu arrives à avoir un regard extérieur sur ce que tu viens de faire, tu as la satisfaction du produit fini ?

Non, pour l’instant je suis plutôt dans le mode un peu stupéfait qu’on ait réussi. On a tellement lutté sur certaines chansons, notamment sur « Une seconde vie »… Avec le mec avec qui on a fait l’album et le mixage, on a dû la reprendre 4 fois depuis le début avant de la réussir.

Et comme les morceaux sont très longs ça doit être usant de tout reprendre x fois depuis le début…

Ouais, là tu remets tout à plat et c’est très très long. Mais dans « Une Seconde Vie » y’avait un truc qui était beaucoup plus difficile que dans « Les Heures » – du moins il me semble – c’est que y’avait une grosse pression acoustique, presque physique, et c’était dur de pas perdre le texte et que les deux fassent sens ensembles. Donc moi pour l’instant je suis plutôt satisfait, je suis dans le truc : « On y est arrivé. » Et ça marche encore, j’écoute les morceaux et je suis encore surpris, je me dis : « Oh, ça, c’est pas mal ça. » Donc je suis un peu comme un gamin à dire : « Ah, on est bon ! Il est beau mon disque ! » (rires)

Et comment fais-tu pour mémoriser des textes aussi longs ?!

Pour la plupart des textes, j’ai pas de problème. J’ai même appris le texte de 15 minutes d’ « Une Seconde vie ». Y’a que pour « Les Heures » que j’y arrive pas.

Tu les apprends comme un acteur apprend son texte ?

Oui, par cœur comme les poésies à l’école hein.

Oui, sauf que toi c’est pas rimé et c’est plus long !

Les acteurs, leurs textes sont plus longs et ils y arrivent. Je prends le temps qu’il faut, mais « Les Heures » j’y arrive pas. Comment on dit en anglais pour « le flot de pensée » ?

Oui, voilà, exactement. Et donc ce stream of consciousness là, je peux en enchaîner les 10 premières minutes mais après je rentre vraiment dans le texte et ça pars ailleurs.

Tu improvises ?

Je perds le truc et je fais un autre raccourci, tu vois ? Je peux pas respecter le truc. Pour le respecter vraiment, à mon avis, faut être un acteur et avoir beaucoup plus… Enfin j’ai déjà pas mal d’usage mais là j’y arrive pas. Donc sur scène on trouvera une idée. Mais bon j’ai déjà vu des concerts navrants avec des chanteurs qui chantaient des chansons de 3 minutes avec des prompteurs et ça dérangeait personne.

J’en ai vu aussi ! Et pour ce qui est du placement de la voix, pour cet album tu as essayé plusieurs trucs pour ne pas tomber dans un truc slamé ou à côté de la plaque au niveau de l’émotion ?

Bon, déjà je commence à avoir un peu – pas un peu – je commence à avoir pas mal de bouteille, je sais ce que je peux faire et à quel moment ça bascule dans un truc un peu pas terrible. (Tu enlèveras tous les « un peu », s’il te plait. Je supporte pas ça ! C’est insupportable, c’est un tic de France Culture, j’ai envie de les assassiner quand je l’entends et moi je me retrouve à l’utiliser aussi. C’est horrible.) Donc presque naturellement j’entends ce qu’on a trouvé avec Pierre-Yves, je sais quel texte je vais mettre dessus, je sais spontanément que ça va marcher. Après je le fais, et je le fais pas 4 fois. Si j’arrive au bout c’est que ça suffit. Et si je trouve un ton intérieur qui correspond à la musique et au texte, et qui est fluide et qui est vraiment fidèle au texte, qui tire pas le texte ailleurs, je sais que c’est bon. Donc généralement, je le fais au bout de… je sais pas, si tu lances record, je commence et au bout de 30 secondes je dis : « Nan, allez on s’arrête. » Mais c’est vrai que la plupart des prises voix de studio sont bien meilleures que les voix témoins quand même. Le fait d’écouter beaucoup les voix témoins pour bosser, pour jouer dessus, pour enregistrer fait que quand tu fais la vraie prise bah y’en n’a pas eu 15 millions quoi. La vraie prise elle va se souvenir de toutes les idées que tu as eu… Mais je pense que y’a que moi qui l’entend. Mais à la limite c’est moi le plus important.

On est toujours son premier auditeur.

Oui et je pense que j’entends l’écueil beaucoup plus vite que les autres. Parce que là où ils vont mettre 3 ou 4 écoutes à se dire : « Là y’a un truc qu’est pas bien », moi je vais l’entendre tout de suite.

Tu parlais du stream of consciousness. Cette expression m’est précisément venue en écoutant l’album car j’ai eu la forte impression que c’était comme une coupe transversale d’une certain état de la France d’aujourd’hui que tu mets à jour comme le gros dérushage d’un malaise ambiant, que tu le rendais visible…

Oui, oui.

Tu te le formules un peu comme ça ?

Bah, hum…

Le malaise des classes moyennes, une sorte de France d’en bas et de force du bad qui serait un peu partout !

Bah moi je me défends d’avoir un quelconque discours militant…

Oui, pas militant…

Mais j’ai le souci de ne pas, non plus, euh… Encore une fois je reviens à ce qui me plait moi, ce qui me touche, c’est « Comme à la radio », c’est « Il n’y a plus rien », c’est… Dans « Comme à la radio », Brigitte Fontaine fait une coupe de l’année 68, avant que ça échoue et d’un coup elle trace la ligne, elle dit : « Voilà, il fait froid dans le monde. » Y’a des feux qui s’allument partout mais il fait froid dans le monde. Je… De toute façon quand on écrit beaucoup et qu’on a le souci de pas écrire des bluettes ou des chansons d’amour, enfin moi en tous cas c’est mon souci, ça transpire, et moi je l’accueille alors voilà. Et puis je lis beaucoup de choses, qui n’excluent pas la vie telle qu’elle est, tu vois ? Je veux dire… Enfin, je lis tout donc… Mais bon, depuis le début j’ai… C’est pas une volonté, c’est pas un truc…

C’est de parler de ce qui reste, de ce qui est important…

C’est pas une volonté mais j’ai l’impression que y’a peu de gens qui le font. C’est pas un discours social ni sociologique parce que la chanson engagée est navrante, je suis loin de penser comme les Béruriers Noirs. Je suis pas du tout dans ce truc-là mais…

A quoi ressemble la vie des gens aujourd’hui ?

Voilà, quoi, la vie normale, la vie des gens, à quoi ça correspond ? Par exemple, moi, je prends le métro, 2h par jour, et je suis abîmé par la même chose donc je le ressens très fort et comme je le ressens très fort ça transpire et puis je l’exclue pas.

Ouais et ça te fait du bien de sortir ce genre de choses ?

Quand je le trouve, quand, comme dans « Ville nouvelle », je trouve une manière de raconter une histoire – je me méfiais beaucoup d’innover parce qu’on a l’impression d’être déjà passer par là – mais j’étais tellement happer par cette femme que je pouvais plus m’en détacher et je pouvais pas ne pas mener le truc au bout. Je le lui devais, tu vois ? Je m’attache beaucoup aux personnages des chansons.

Je vois ça puisque certains reviennent frapper à ta porte. Y’en a d’autres d’ailleurs qui sont revenus te voir et qui figurent dans cet album ?

Euh…

Qui reviennent te voir comme un médecin qui reçoit des patients !

(Rires) Non, alors la femme de « Ville nouvelle » elle est nouvelle, je la connaissais pas avant. « Monsieur » est revenu. Probablement que le narrateur de « Pinto » reviendra. Je sais pas dans quel état, le pauvre. Et puis après y’a tous les alter ego beaucoup plus évidents qui reviennent : le personnage qui chante « Katherine Hepburn », celui qui chante aussi « Une seconde vie », tu vois y’a des…

Y’a des manteaux comme ça ?

Oui, c’est Kundera qui dit qu’on n’écrit jamais qu’à partir de possibilités d’être.

Il y a une sorte de panthéisme du narrateur ?

Voilà, c’est ça, donc je peux être trous les personnages et je suis tous les personnages, tous les narrateurs des chansons à des moments.

Il est fort Kundera…

Oui, mais lui il a poussé le truc plus loin, maintenant il fait presque l’histoire des gestes. Ça c’est un truc qui m’a marqué : il fait l’histoire des gestes. Finalement les hommes c’est rien, mais les gestes, voilà ce qui reste. Dans un de ses romans, je sais plus lequel (L’Immortalité, sorti en 1990), il voit une vieille dame qui prend un cours à la piscine et qui fait un geste de toute petite fille à son maître-nageur, enfin pas de toute petite fille, de pré-ado, et il se dit : « Ce geste, d’où il vient ? Il est beaucoup plus jeune qu’elle et en même temps il est beaucoup plus vieux. » Moi c’est un truc que je vois beaucoup. Tout le monde dit que chaque être est unique. Mais moi je crois pas que les gens soient uniques (rires) ! Je crois qu’on est très banal !

On est que traversé par des trucs ancestraux qui nous gouvernent…

Oui, et ça c’est un truc que j’ai pas encore exploré.

Il y a un truc presque chamanique dans le fait d’être peuplé de personnages inspirés du quotidien, qui viennent frapper à ta porte et que tu libères par flux de pensée…

Oui, je pense pas qu’il y ait un écrivain qui puisse s’isoler du monde pour écrire. Tout le monde dit : « On s’isole du monde pour écrire », mais ça c’est dans un deuxième temps. Moi je peux pas écrire si je ne me rends pas disponible. Alors toi tu dis chamane mais..

Toi tu dirais éponge ?

Voilà, éponge ! Notamment par les films, les lectures, les rencontres, et c’est aussi pour ça que tout ça prend beaucoup de temps. Quand on n’est pas dans la répétition de ce qu’on a déjà fait on est obligé de laisser du temps pour se laisser nourrir sinon on fait effectivement la même chanson, continuellement, avec les mêmes mots. Là, par exemple, je lisais dans un article : « Nan mais là Kent il a tout bouleversé, il a tout révolutionné… »

Son dernier album est beau (Le Temps des âmes, sorti en 2013)…

Je l’ai pas écouté (rires) ! Mais le mec fini son truc en disant : « C’est un piano-voix. » Tu me dis que ça révolutionne tout, que ça bouleverse tout alors que c’est un piano-voix ! C’est bon, la révolution elle est cheap quand même (rires) !

Mais toi, tu aimes quand même la chanson française à texte.

J’aime entre autres choses la chanson française. Je précise parce que je suis presque dans un registre où je devrais tenir un discours inverse. Je devrais dire : « La chanson française c’est de la merde. »

Parce qu’il n’y a pas si souvent de la bonne « chanson française » donc ce qu’on entend par là est souvent mal connoté.

Oui, et puis quand on est dans une démarche un peu difficile, différente, dire qu’on aime la chanson française c’est comme si on trahissait la cause. Mais moi j’aime Joe Dassin par exemple. Joe Dassin me bouleverse. Et il écrit pas ses paroles et il a un costume ridicule donc ça fait beaucoup hein. Mais quand il chante j’entends qu’il comprend ce qu’il dit, et c’est beaucoup. Excuse-moi j’ai oublié ta question.

C’est normal, je ne te l’aie pas posée ! Je me demandais si justement à un moment, quand tu as fait ce disque, tu avais ce sentiment que la chanson française n’avançait plus et que tu aimerais la faire avancer ?

Ah oui, ah oui. Bah c’est un rêve du premier album ça (L’Avenir est devant, sorti en 1997 – nda).

Conjurer cette sorte de « fin de l’histoire » de la chanson française ?

Oui, peut-être oui, mais moi en écrivant ce premier album j’avais l’impression – et j’en étais loin pourtant – d’être révolutionnaire. D’une manière très fine, très bizarre, très à côté de la plaque. Mais dans l’écriture, déjà, j’avais l’impression que voilà c’était bon, on pourrait plus écrire comme avant après ça, tu vois ?

Après moi, le déluge ?!

Ou après moi, une nouvelle vie quoi.

Que des toi !

Par exemple (rires) ! Mais je voyais bien qu’à l’époque avec Diabologum et Dominique A, comme on partageait le même label (Lithium, 1991 – 2004 – nda), y’avait un truc musical qui se passait et que j’en faisais partie. Y’avait d’autres qui allumaient des feux, comme dit Brigitte Fontaine. Maintenant, j’ai plus tellement cette impression.

Mais justement, Diabologum n’est plus, le dernier Dominique A est bien mais pas révolutionnaire et Bashung est mort. Est-ce que toi à un moment tu te dis pas que ça ronronne ?

Non, je me dis pas ça comme ça, je peux pas, je me dis pas : « Tiens, faudrait que je foute un coup de pied dans la fourmilière »…

Mais tu le fous quand même.

Oui, mais alors ça c’est… (Silence.) Y’a une partie qui est assumée, totalement, et y’a une partie qui est… Purement du plaisir, c’est : « Qu’est-ce qui va se passer ? Qu’est-ce qu’on va trouver ? Ah, là, on n’a jamais fait ! » Surtout : « Là, on n’a jamais fait. »

Un kif d’explorateur ?

Oui, oui, un truc de : « Ah, tiens, merde, qu’est-ce qui va se passer ? » Alors que si j’étais là en train de me dire : « Bon, j’ai ma guitare classique à la maison, mon texte, alors Leonard Cohen il fait comme ça, Dylan il fait comme ça, j’ai qu’à faire entre les deux… »

Tu te demandes donc ce qui s’est pas fait, ce qu’on peut encore oser faire.

Oui.

(SUITE.)

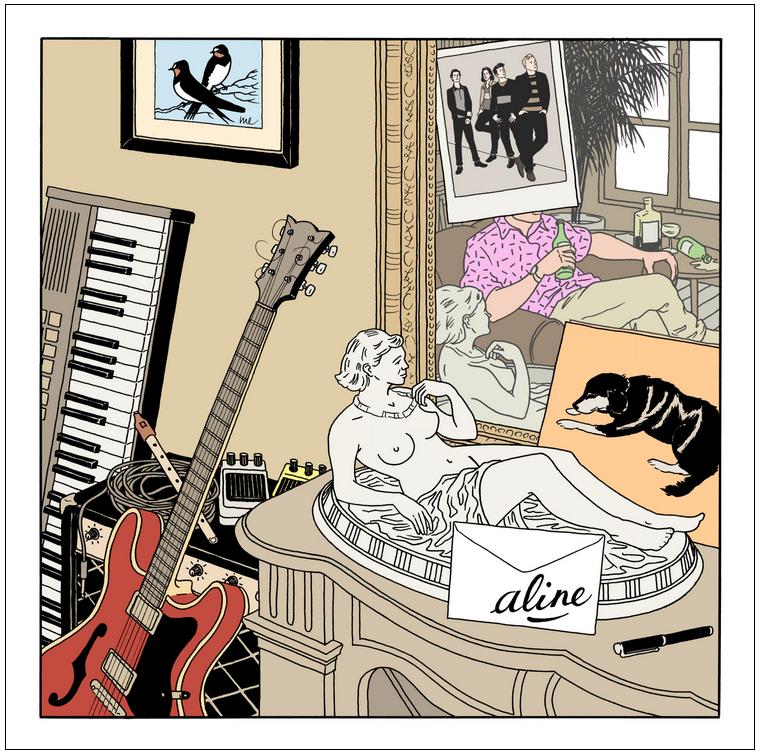

Photos par Johanne Chabal du site Bruitalize Me

Les commentaires sont désactivés.