Martin Gore : Ghost in the self

3 avril 2015. 19h13. Paris 16e. « Je suis à Santa Barbara, ça doit faire 15 ans que j’y vis », me dit Martin Gore alors que j’établis le contact depuis l’espace désert d’une salle de profs. Nous n’avons qu’une poignée de minutes devant nous, officiellement 15, pour nous entretenir de manière un peu personnelle alors que sort ce 24 avril, MG, son premier vrai album solo. Ça s’annonce donc ric-rac. Mais avant que l’interview s’envole et qu’on creuse l’échange, j’ai envie de mesurer la distance de l’appel et d’imaginer les lieux et corps en présence, de commencer par le commencement, comme lorsqu’on demande à un proche si sa journée fut bonne pour que ça ancre gentiment pour la suite.

Santa Barbara. Côte Ouest. USA. Impossible de ne pas visualiser l’auteur-compositeur et homme de l’ombre de Depeche Mode dans une somptueuse demeure de type villa avec piscine. Et de ne pas se dire (même s’il faudrait pour cela se pencher sur sa vie privée) que sa « journey », il l’a bien passée. Né en 61 à Dagenham, une petite ville de la banlieue nord-est de Londres où ses parents bossaient chez Ford (avant de bouger trois ans plus tard encore plus au nord et à l’est quand l’usine ferma), Martin Gore est un pur petit devenu grand, un transfuge de classe comme on dirait aujourd’hui, indiquant l’extinction de l’espèce, et qui a réussi à vivre son rêve, lui. Son rêve de musicien.

Trente-cinq années d’existence, 13 albums (sans compter les live), plus de 100 millions de disques vendus de par le monde : ce rêve, on le sait, a pour nom Depeche Mode. Un empire dans l’Empire comme seuls ont su également en bâtir The Cure et U2, leurs deux congénères ayant aussi émergé au tournant des années 70. Et toujours en activité depuis au grand plaisir de leurs fans et au grand dam de leurs précieux faits d’armes. Un rêve qui a bien sûr un prix : alcool, drogues et mauvaise conscience. Bref, le cauchemar. Ils nourrissent en noirceur rédemptrice et culpabilité sadique les mots et compos de Martin depuis qu’il a repris la boutique après la parution de Speak and Spell.

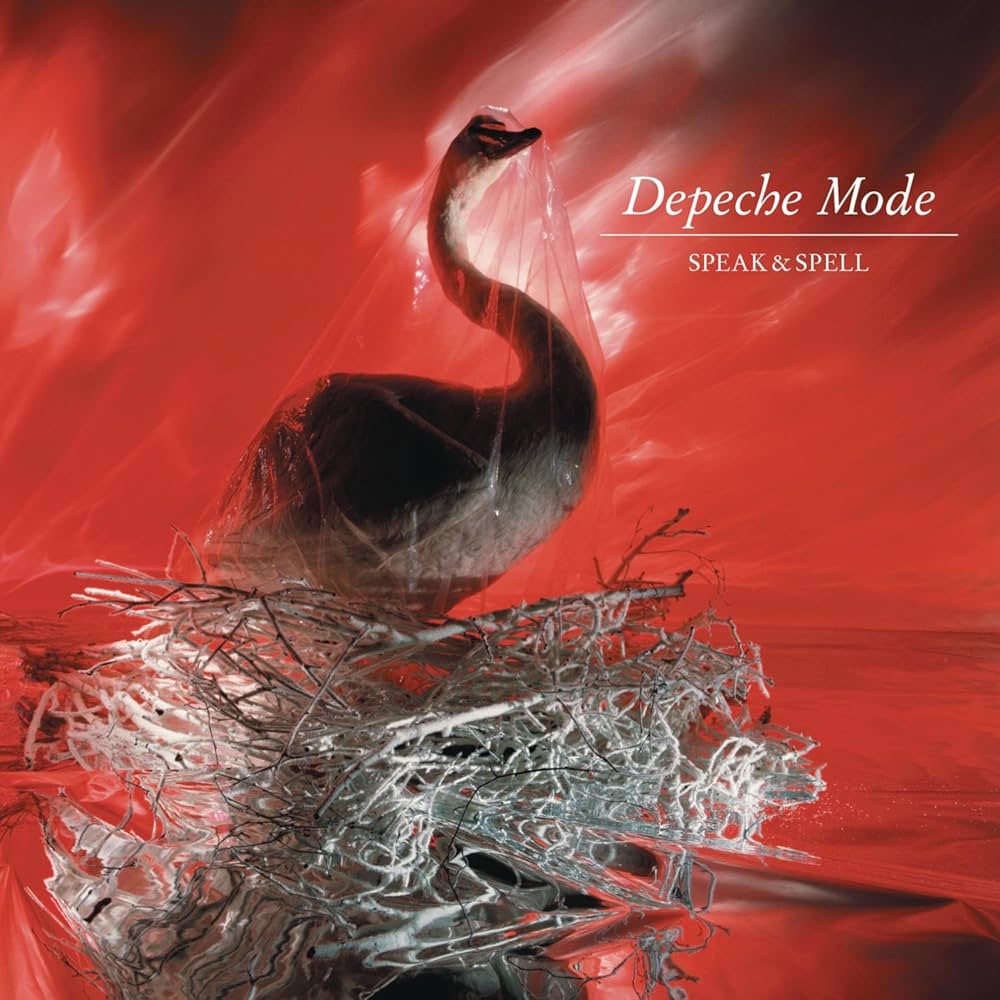

Il faudrait d’ailleurs en parle de cela : le départ de Vince Clarke, le compositeur initial de Depeche Mode après la parution couronnée de succès de leur premier album en 1981. Non pas pour revenir sur les motifs de cette rupture (il semble que ce soit l’exposition XXL générée par le single « Just Can’t Get Enough » qui l’ai dégoûtée, le menant à former des embardées synth pop aux tailles et destins plus modestes tels que Yazoo et Erasure), mais pour en questionner la figure récurrente : tous les groupes qui ont fini érigé en marque-phare semblent avoir un cadavre dans le placard : Stones (Brian Jones), Pink Floyd (Syd Barrett), AC/DC (Bon Scott), New Order (Ian Curtis)…

Il y en a sûrement d’autres mais là c’est les principaux qui me viennent. Et ça m’a toujours marqué justement cette histoire en double-fond de beaucoup de grands groupes, qu’ils se soient en quelque sorte bâtis sur le départ voire la mort de leur chanteur ou songwriter d’origine. Car est-ce possible, là, de ne pas penser aux Indiens d’Amérique ? Est-ce possible, là, de ne pas penser au Christ et à l’Église ? C’est comme si c’était le membre parti, sacrifié et maudit qui faisait ciment et société ; celui dont le destin avait été de n’être pas allé plus loin dans l’inception de la machine, que juste, allez, un pied dans le Styx. Mais d’être l’échelle fondatrice. Freud a écrit là-dessus il me semble.

Et Martin est donc celui qui a repris la barre, investissant la matrice et y jetant toute son âme et tout son corps. On appelle parfois cela un pacte. D’autant qu’à bien considérer les choses, Martin a en fait choisi de ne pas vraiment y jeter son corps. Il a laissé Dave Gahan jouer le rôle de frontman chanteur de charme, incarnant sur scène et sur disque ses propres paroles. Et ce n’est pas sans risques de parader paré des traumas d’un autre. Second pacte. Chez « DM », la dimension de « membre-fantôme » se voit donc infiniment redoublée par cette dissociation : Martin est un « spectre » infusé dans Dave et Dave un « corps » qui aspire forcément a sa propre liberté.

Il faudrait aussi, je pense, parler de cela : de l’extraversion-protectionniste, de l’attraction-répulsion et de cette forme de sadomasochisme qu’il y a à faire passer/chanter sa catharsis par un autre corps. Cette mascarade très « maître et serviteur » du mastermind quasi divin au second plan et du pantin rock au premier (autrement divin lui, humain, trop humain et offert en sacrifice), cette division du travail fut typique de la relation Gore/Gahan. On l’a retrouvera d’ailleurs avec les résultats qu’on sait chez les frères Gallagher. Explosive et malsaine, cette dichotomie fit de « DM » une étrange créature et un vaisseau-fantôme. Et la créature, on le sait, se rebelle toujours contre le créateur.

Pour DM je crois que la fracture commença à pleinement se jouer après Violator, leur chef-d’œuvre, leur seul et unique, celui qui vint couronner d’une maestria totale, en 1990, leur première décennie jalonnée de bonnes chansons et singles, mais sans un disque qui fasse vraiment bloc en monolithe indéboulonnable. Violator est et sera à jamais celui-là. La grande synthèse de tout le truc ; silence compris. Avant et après, à force de chair à canon, il y a bien de quoi nourrir un triple best-of mais plus jamais ça : l’alignement de planètes qui déboîtent tout (grandes chansons et grand son) sur l’entièreté séminale de tout un disque avec de plus l’image qui tue (pour T-shirt, posters, etc.).

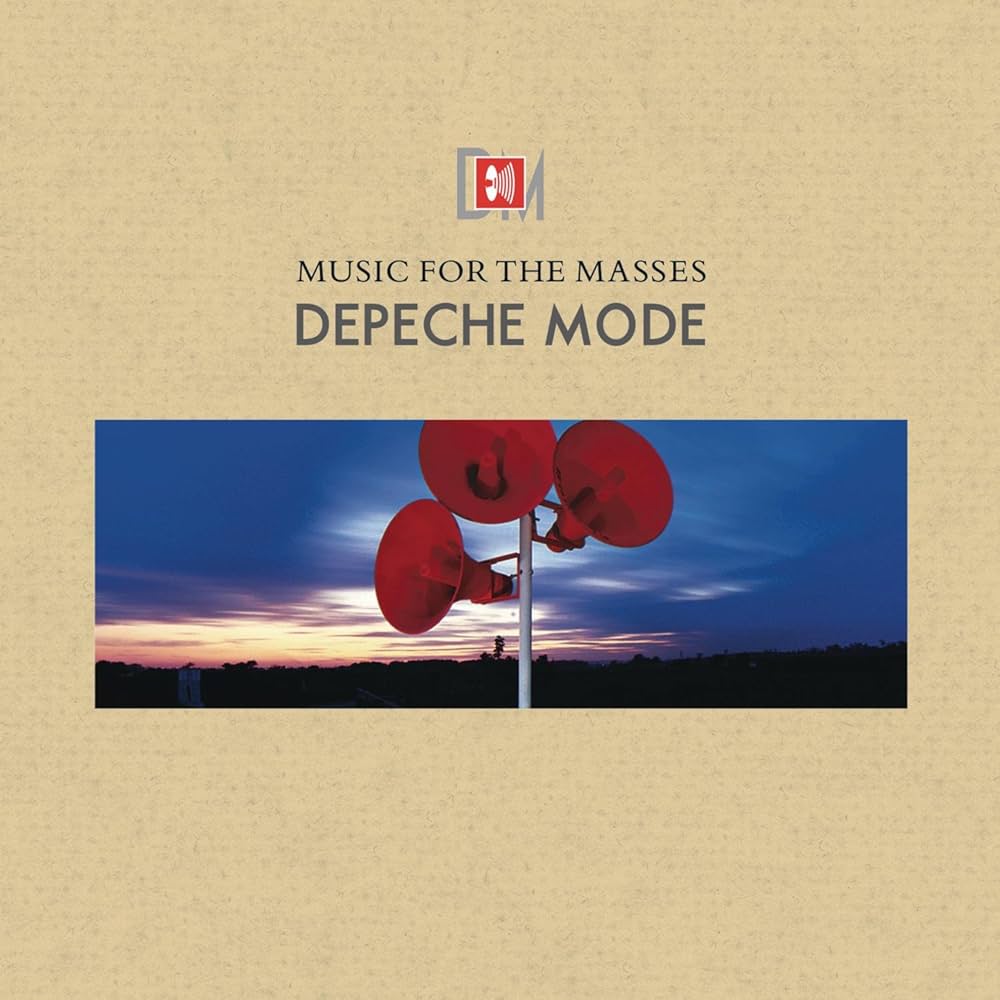

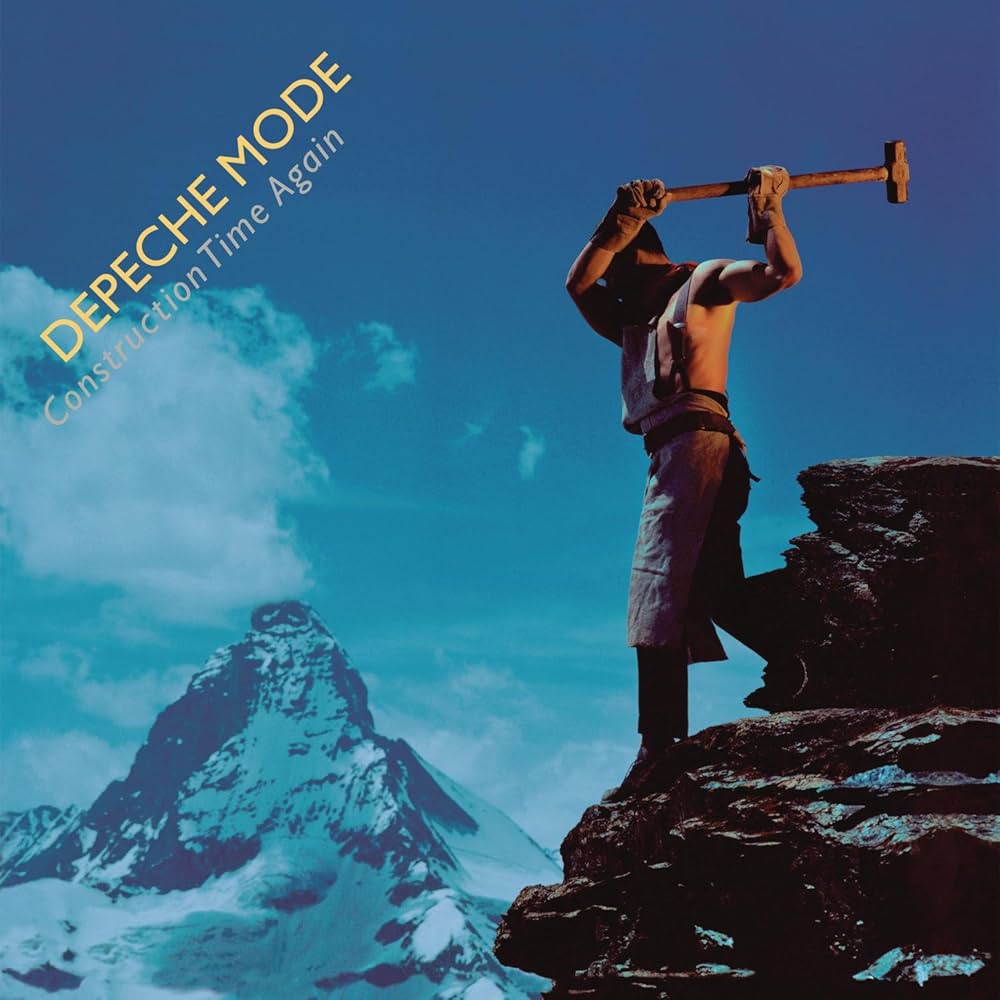

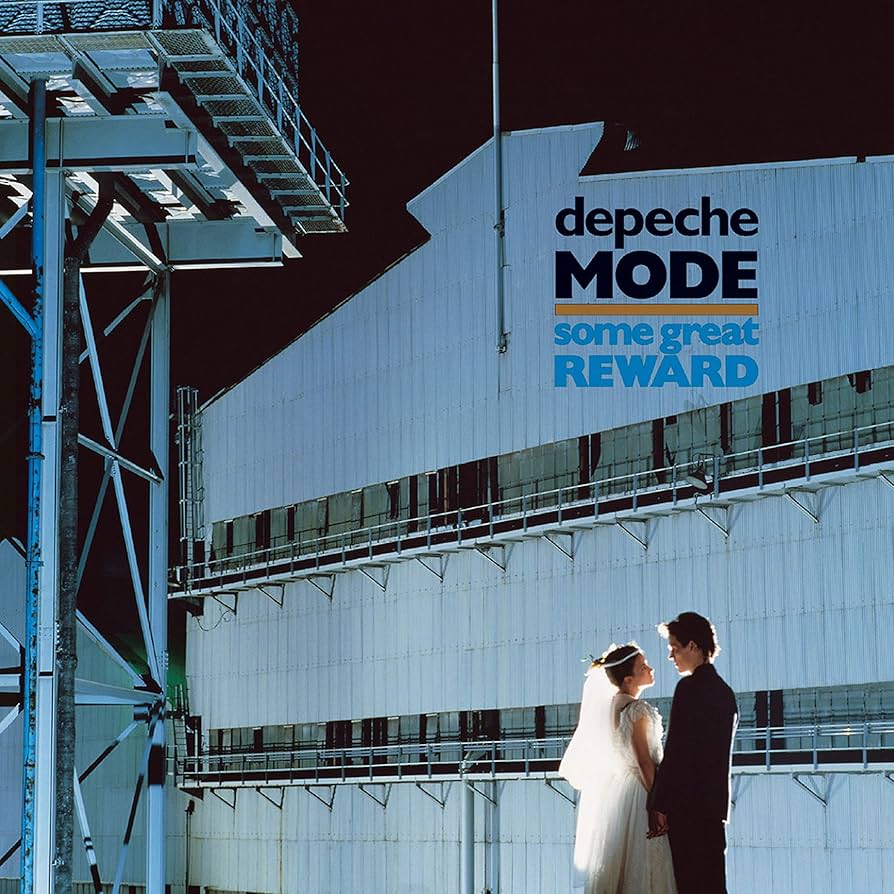

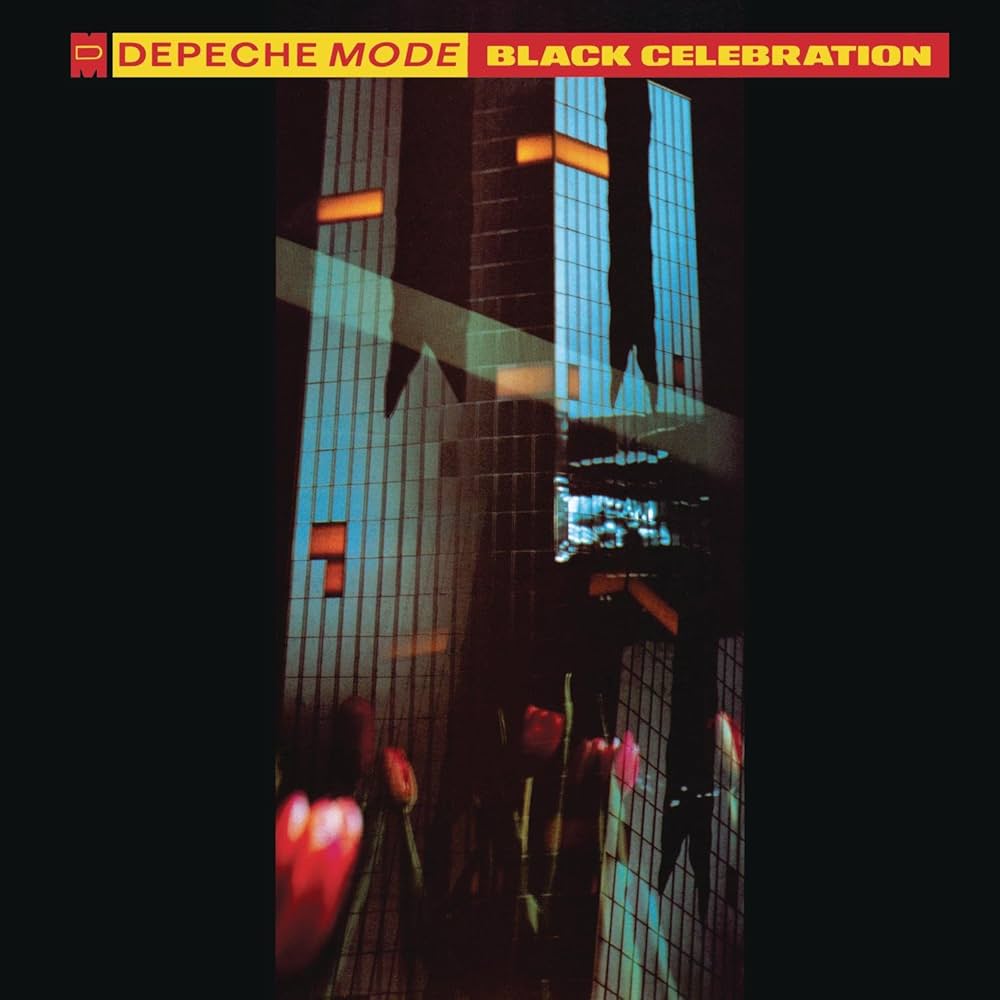

Je vous entends. Ce qui précède ? Des ébauches, du fumier pour conduire au chef d’œuvre de cette fleur. Réécoutez. Sérieusement, que reste-t-il au fond du tamis ? Speak and Spell (81) ? Ambiance électro-pop sympa Dorothée, Elli et Jacno et Véronique et Davina. A Broken Frame (82) ? Mood coton cohérent, charme anecdotique. Construction Time Again (83) ? Juste « Everything Counts ». Some Great Reward (84) ? « People Are People », « Somebody », « Master and Servant ». Basta. Black Celebration (86) ? « Black Celebration », « A Question of Lust », « A Question of Time ». Music for the Masses (87) ? « Never Let Me Down », « Strangelove » et « Behind the Wheel ».

Et après ? Non, Songs of Faith and Devotion (93) ne fait pas le poids ni l’affaire. Derrière la superbe ouverture que forment « I Feel You » et « Walking In My Shoes », le reste ne vaut pas tripette. C’est pataud. Pataugeant. Tâtonnant sans trouver. Oh et ne faites pas les sentimentaux, genre : « J’y étais, moi je sais et blablabla! ». Si vous avez eu la chance de suivre tout ça en direct, vous faites partie des meubles et vous voulez les sauvez, c’est normal, quand bien même ce serait du contreplaqué, mais là on ne parle pas de votre jeunesse et de l’air du temps qui charme toujours ceux qui y ont fleuri, on parle de ce qui subsiste à Des Pèdes Moches, au temps qui passe : la force de l’airain.

Dans le monde du rock on entend souvent dire que les meilleurs albums se font en début de carrière, qu’après ça s’étiole, mais ça c’est essentiellement le discours propagando-consumériste de l’air du temps justement, calqué sur l’arrivée de la manne marchande du rock et de la culture teenage aux USA. Et Depeche Mode n’a jamais vraiment été un groupe de rock, donc ça ne vaut pas pour lui. Ou disons qu’il devint rock mais qu’il lui fallut du temps pour que ce roc émerge puis se sculpte. Édifice autant sonore qu’humain. Et comme toute véritable œuvre au noir et démarche artistique, essuyant les plâtres au fil de l’épaisseur du vécu, Martin et sa bande mûrirent la chose avec l’âge.

La preuve ? Par deux, oui, avec Ultra et Playing The Angel. Sortis respectivement en 1997 et 2005, ces deux disques figurent dans leur seconde partie de carrière mais sont clairement les deux autres sommets de leur discographie après Violator. Sur Ultra, le retour en grâce est tonitruant. Porté par « It’s No Good » et « Barrel of a Gun », le groupe, revenu des problèmes de drogues et des risques d’implosion (l’épreuve du feu quoi), affiche un mojo tel qu’on se demande s’il a jamais été aussi bon, rock, vivant, insolent ! Ça sent le fuel de ceux qui ont franchi les portes de l’hosto et les ont reclaquées ; des miraculés qui ont des choses à dire et digéré Massive Attack et Nine Inch Nails.

Playing The Angel, la pochette est affreuse contrairement à celle d’Ultra qui tutoie la beauté de celle de Violator, mais musicalement c’est la grande classe. Des chansons noires haute couture entre new wave, trip hop et rock industriel comme on n’en attendait plus. Et qui s’enchaînent formidablement du début à la fin du disque. Un album taillé comme une statue grecque et la statue du commandeur. Comme un navire de pirate de l’espace vers lequel Martin a encore su mener sa barque plus de 25 ans après l’amorce du voyage. Un recueil sans rien à jeter si ce n’est l’ancre. Où tout est stèle et stellaire, gravé avec panache dans une même coulée de lave. Mélancolique et mordant basalte.

Et moi, en bon suppôt de mon époque et ado des années 90, je suis un enfant des disques parfaits, un enfant du best of et de la substantifique moelle, des albums qui s’envisagent presque forcément comme des concept-albums, c’est-à-dire des univers clos sur eux-mêmes où le tout est plus grand que la somme des parties. Il n’y avait que ça en 1997 : Ok Computer, Homogenic, Urban Hymns, Come Down, A Short Album About Love, Curtains, Portishead, The Boatman’s Call, Ultra, j’en passe… Voilà mon genre de disques. Je ne comprends pas les mal dégrossis où c’est le bazar et qu’alors il faut faire son marché. Un disque c’est pour moi insécable. Pas la foire d’empoigne.

A partir de Playing the Angel, fort de son premier album solo sorti en 2003, Dave Gahan, épaulé par des musiciens recrutés pour ses propres escapades (tantôt Christian Eigner, tantôt Andrew Phillpott, tantôt Kurt Uenala, Peter Gordeno, James Fords, Marta Salogni, tantôt l’adjonction de tout ce petit monde) gratifiera chacun des albums du groupe d’au moins 3 chansons de son cru, dont 2 (sur 13) co-signés avec ce bon vieux Martin (qui en co-signera 4 avec Richard Butler pour Memento Mori). New deal et paix des ménages. Prix de l’ouverture ? Gahan n’est ni du sang neuf ni ce qu’on peut appeler un grand songwriter. Cela contribuera à donner un côté péplum foutraque à leurs disques.

De leurs disques des années 2000 et 2010, est-ce que j’en garde plus que ceux des années 80 et 90 ? Voyons, que retenir d’Exciter (2001) ? « Dream On » et « When The Body Speaks » et « Freelove », pour être gentil. Sounds of the Universe (2009) ? « Wrong » et allez « In Sympathy » et « Corrupt ». Delta Machine (2013) ? Un peu tout et rien. Mais pas mal. Pas mal. Spirit (2017) ? En fait celui-là me semble presque formidable, du niveau de Playing the Angel, vraiment. Memento Mori (2023) ? Nada. Tout est trop mou, répétitif, linéaire, lénifiant. Bref, pour inégale qu’elle soit, leur seconde moitié de carrière n’a donc pas à pâlir comparée à leurs débuts auréolés de mythe et mythologie.

Tributaires-légataires de leurs propres tribulations dark rock, de leur légende comme s’ils en étaient devenus le tribute band, ces dernières années, pour ne pas dire décennies, Martin, Dave et Andrew Fletcher continuent donc bon an mal an à maintenir le golem DM en demie-molle comme on sort chaque année les chars d’un carnaval qui aurait perdu de sa superbe en essayant d’y croire encore. Les acteurs essaient. Les fans essaient. Car la rubrique existe, que l’attente persiste et que les dés sont toujours joués, rejetés. Cela demeure. Qui y croit le plus ? Que faire d’autre qu’essayer d’y croire encore ? Arrêter ? DM paraît parfois tirer à la ligne en tentant de garder le feu, la flamme.

De leurs 15 albums studio j’ai tout réécouté, deux fois. Au moins. L’intégrale de l’édifice. Escalade. Vertige. Taf. 736 minutes et 23 secondes de musique x 2. Soit près de 1440 min. Donc 24h. Et tout ne tient pas du Graal. Tout n’est pas digne d’être repris par Johnny Cash pour un de ses American Recordings. Ça m’a donné à moult reprises de furieuses envies de tout démembrer et remembrer. Même si j’ai oublié 2-3 trucs, notamment « Shake the Disease », excellent single hors-disque et « Stripped » et « Nothing ». Balles perdues. Beau calibre. Il n’y a pas de carton plein, loin de là, mais comme des planètes, ces grands artistes décrivent une trajectoire qui mérite d’être suivie.

Pumpkins, NIN, Muse, Manson, Placebo, Interpol, Editors, BRMC, Killers… Dans les années 90 et 2000 de nombreuses formations rock ont appliqué l’esprit d’entreprise forgé par DM, U2, The Cure et REM (ainsi que plein de groupes de hard, ce qu’on ne dit jamais), chacun voulant se fondre dans le moule de l’entité qui embrassera son statut de produit de masse et son dur désire de durer, jurant fidélité à sa charte pop, quitte à changer 2-3 pièces. Depuis le départ d’Alan Wilder (95) et la mort de Fletcher (2022), Dave et Martin sont les seuls maîtres et serviteurs à bord. Rappelle-toi que tu vas mourir (Memento mori). A faire ça depuis un bail, ils repoussent les limites. Jusqu’à quand ?

https://www.leetchi.com/fr/c/martin-gore-lentretien-fleuve-exclusif-au-chapo-20-1434636?